2025年10月22日

白内障は誰にでも起こる可能性のある目の病気です。主な原因は加齢による水晶体の濁りで、視界がかすむ・まぶしく感じるなどの症状が現れるのが一般的です。初期のうちは日常生活に支障がない場合もありますが、進行すると視力が大きく低下し、放置すると失明につながることもあります。

本記事では、白内障の原因や種類、症状、検査、治療法、予防方法までを分かりやすく解説します。ぜひ最後まで読んで、医療機関で相談する際の参考にしてください。

白内障とは?

白内障とは、目の中でレンズの役割を果たす「水晶体(すいしょうたい)」が白く濁り、光がうまく通らなくなる病気です。これにより視界がかすんだり、全体的に白っぽく見えたりするようになります。

水晶体は本来透明で、ピントを調節することで物をはっきり見る働きを担っているパーツです。しかし何らかの理由でタンパク質の変性が進むと、徐々に濁りが生じます。これが白内障の主な発症メカニズムです。

白内障の原因

白内障の主な原因は「加齢」です。年齢を重ねると水晶体内のタンパク質が変化し、透明度が徐々に低下していきます。その他には、以下のような要因が挙げられます。

- 糖尿病などの全身疾患

- 眼の外傷や手術歴

- 紫外線の長期的な曝露

- ステロイド薬の長期使用

- 先天的な遺伝要因

また白内障の発症は、喫煙や過度の飲酒、栄養バランスの偏りなど生活習慣も関与すると考えられています。

白内障の種類

白内障にはいくつかのタイプがあり、発症のきっかけや年齢層によって分類されます。主な種類は次の通りです。

加齢性白内障:最も多く見られる。加齢による自然な変化が原因

若年性白内障:糖尿病やアトピー性皮膚炎など、年齢にかかわらず疾患に伴って発症する

先天性白内障:出生時または幼少期から水晶体が濁っている状態。遺伝や胎内感染などが関係する

外傷性白内障:事故や打撲などによって水晶体が損傷し、濁る

併発性白内障:ぶどう膜炎など、他の眼疾患に伴って発症する

薬剤性白内障:ステロイド薬など、特定の薬剤の長期使用によって引き起こされる

白内障は種類によって進行の速さや治療の方針が異なります。加齢によることが多い一方で、若い人でも発症する可能性があるため「年齢に関係のない疾患」として理解しておくことが大切です。

白内障の主な症状とセルフチェックのポイント

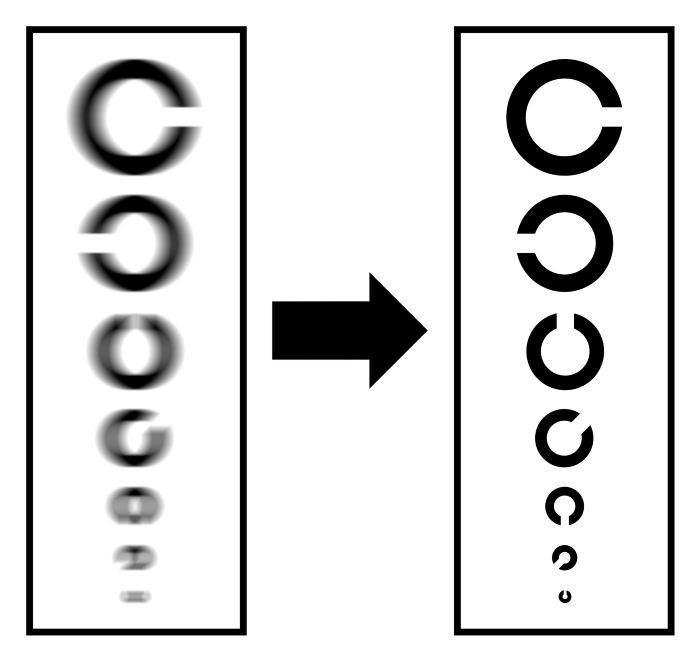

白内障は、初期の段階ではほとんど自覚症状がないケースが多い病気です。進行がゆるやかなため「見えにくい」と感じたときには、すでに視力が低下している場合があります。治療の時期を逃さないようにするには、早期に異変に気づくことが重要です。

代表的な症状としては、まず視界全体が白くかすんで見えるケースが挙げられます。まるで薄い霧が掛かったように感じることが多く、細かい文字が読みづらくなります。また太陽光や車のヘッドライトなどの強い光をまぶしく感じやすくなり、夜間の運転に支障を来たす人も少なくありません。

さらに、光がにじんで見える、あるいは物が二重に見えるといった見え方の変化が現れるケースもあります。色の見え方にも影響が出やすく、全体的に黄色味を帯びたり、鮮やかさを失ったりすることもあります。眼鏡を掛け替えても視力が改善しない場合は、白内障が進行している可能性が高いでしょう。 こうした症状は人によって現れ方が異なりますが、いずれも生活の中で少しずつ進行していくのが特徴です。自宅でできる確認としては、片目ずつ見え方を比べたり、明るい場所と暗い場所で視界の変化を観察したりする方法があります。最近、新聞やスマートフォンの文字が読みづらくなったと感じたときは、早めに医療機関での検査を受けるようにしてください。

白内障の検査方法と診断の流れ

白内障が疑われる場合、医療機関ではいくつかの検査を組み合わせて診断を行います。検査の目的は、視力の低下が白内障によるものなのか、あるいは他の疾患に起因するものなのかを明らかにすることにあります。

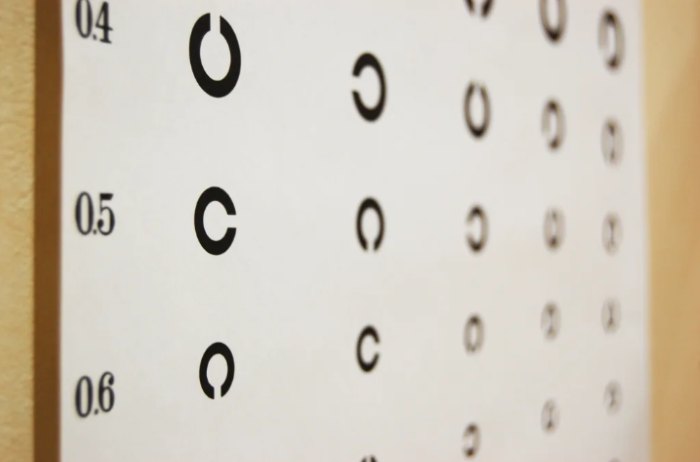

最初に行われるのは視力検査です。これは一般的な健康診断でもなじみのある検査ですが、白内障の検査では単に文字が見えるかどうかだけではなく、光のまぶしさやコントラストの感度なども確認されます。その後、細隙灯顕微鏡という特殊な機器を用いて、医師が水晶体の状態を直接観察します。光を目の中に当てて水晶体の濁り具合を調べることで、白内障の有無や進行度の判断が可能です。

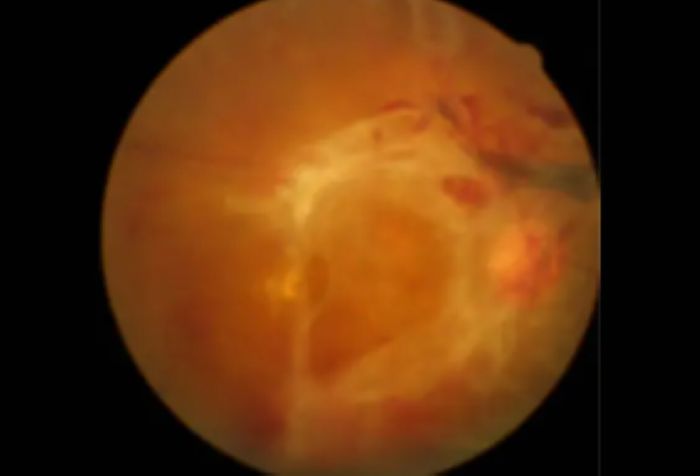

また必要に応じて、眼底検査や眼圧検査も行われることがあります。眼底検査は網膜や視神経の異常を確認し、白内障以外の原因で視力が落ちていないかを調べるためのものです。さらに眼圧検査では緑内障の有無を確認することで、複数の疾患が併発していないかを判断します。これらの検査は痛みを伴わず、短時間で終了するケースがほとんどです。

白内障の治療法:薬による進行抑制と手術の選択

白内障の主な治療法は、薬による進行抑制と手術の2択です。

点眼薬による治療では、主に水晶体の酸化を抑え、濁りの進行を遅らせることを目的とします。ただし現在の医療では、薬で白内障を元に戻すことはできません。あくまで進行を遅らせる補助的な役割にとどまります。

白内障手術は、濁った水晶体を取り除き、人工のレンズ(眼内レンズ)を挿入することで視力を回復させる方法です。痛みが少なく短時間で行えることから、日帰りで受けられるケースも増えています。

白内障手術を行うタイミング

白内障の手術を受けるタイミングは、視力検査の数値だけで決まるものではありません。多くの場合「見えづらさが日常生活にどの程度支障を与えているか」が判断の基準になります。例えば文字が読みにくい、信号や段差が見えにくく外出が不安、夜間の運転で対向車のライトが強くまぶしいといった状況が続くようであれば、手術を検討する段階に入っていると考えられます。

また白内障の進行が早い場合や、他の眼疾患(緑内障、糖尿病網膜症など)を併発している場合は、早めの手術が望まれるケースもあります。特に糖尿病などの持病がある方は、長期間放置すると手術中や術後の合併症リスクが高まるため、定期的な検査を欠かさないことが重要です。一方で、視力低下が軽度で生活に支障が少ない場合は、経過観察を続けながら点眼治療で進行を抑えることも可能です。手術には適切なタイミングがあり、焦って早く受ける必要はありません。医師と話し合いながら、自分のライフスタイルに合った時期を見極めるのが良いでしょう。

白内障手術の概要と選択肢

医療技術の進歩により、近年、白内障手術はリスクが比較的少なく、短時間で終わる治療方法として広く行われています。

眼内レンズの種類と選び方

眼内レンズにはさまざまな種類があり、患者さまの生活スタイルや希望に合わせて選択されます。代表的なのは、単焦点レンズと多焦点レンズの2つです。

単焦点レンズは遠くまたは近くのどちらかにピントを合わせるタイプで、焦点を絞る分だけ見え方が安定し、夜間の光のにじみも少ないのが特徴です。多くの人は遠くにピントを合わせ、近くを見るときに眼鏡を使用します。一方で、多焦点レンズは遠方と近方の両方に焦点を合わせられるため、眼鏡に頼らない生活を目指せるレンズとして人気です。ただし、光の感じ方に個人差が出やすく、夜間にまぶしさを感じたり光の輪が見えたりする現象が起こることもあります。

なお乱視を矯正できる「トーリックレンズ」や、より自然な見え方を追求した「焦点深度拡張型レンズ」なども登場しているので、医師と相談しながら自分に合ったレンズを選ぶことが大切です。費用や見え方の希望だけではなく、職業や生活環境なども考慮することで、手術後の満足度を高められるでしょう。

費用の目安

白内障手術の費用は、使用するレンズの種類や施設の体制によって異なります。単焦点レンズを用いた手術は保険診療の対象で、自己負担は3割負担の場合6万円前後が目安です。一方、多焦点レンズなど先進的な医療技術を使用する場合、その多くは保険が適用されず、自由診療扱いです。費用は手術の内容や医療機関によって幅がありますので、お問合せください。

白内障手術は一度の治療で視力を大きく改善できる可能性が高い治療法です。手術費用は生活の質を維持するための投資と考え、医師と十分に相談した上で自身に合った方法を選ぶことをおすすめします。

白内障手術の基本的な流れ

短時間で行えるとはいえ、白内障手術はリスクを伴う医療行為です。トラブルをできるだけ避けるには、事前の検査や術後のケアを含めた全体の流れを理解しておくことが大切です。ここで、一般的な白内障手術の流れを時系列で紹介します。

まず手術前には視力や眼圧の測定、角膜や水晶体の厚みの確認、眼底の状態のチェックなど、詳細な術前検査を通じ、手術を実施できるかを医師が判断します。またこれらの検査結果を加味し、使用する眼内レンズの種類や度数を決めていくことが多いです。術前の通院回数は患者さまの状況や医療機関によって差があり、例えば秋葉原白内障クリニックの場合は2回程の通院をお願いしています。

手術当日は、点眼による局所麻酔を行った状態で処置が始まります。麻酔が効いたら角膜の端を数ミリ切開し、超音波装置で濁った水晶体を砕いて吸い出す流れです。その後は人工レンズを挿入して固定し、切開部分を自然に閉じます。切開部分は眼圧で自然に密着してふさがるため縫合が不要なケースが多く、処置時間は10分程度です。

手術後はしばらく院内で休憩し、眼の状態が安定していることを確認してから帰宅します。翌日には診察を受け、問題がなければ通常の生活に戻れますが、数日間は強い運動や水仕事を控えましょう。

術後は、医師の指示に従って抗菌薬や炎症を抑える点眼薬を継続的に使用します。翌日や1週間後、1カ月後など定期的に検診を受け、視力の回復や眼圧の変化を確認します。

白内障手術を受けた後の経過と注意点

白内障手術は医療行為のため、感染症や眼圧上昇などの合併症が起こる可能性がゼロではありません。

代表的な合併症として、手術直後は視界が少しかすんだり、光をまぶしく感じたりすることがあります。これは一時的なもので、数日から1週間ほどで改善することが多いです。先述の通り術後は炎症を抑えるための点眼薬が処方されるので、医師が指示する回数と期間を守って使用し、自己判断で中止しないようにしましょう。

術後数日は、目をこすったりうつ伏せで寝たりすることを避ける必要があります。洗顔や洗髪は数日間控え、医師の許可が出てから再開してください。入浴は上半身をぬらさないシャワー程度にとどめておくのが良いです。運動や飲酒も一時的に制限されることがありますが、一般的には1〜2週間で日常生活に戻れます。

また視力は手術後すぐに改善するケースが多いものの、完全に安定するまでには数週間から1カ月ほどかかるのが一般的です。この間は、光の感じ方が変わったり焦点が合いづらく感じたりする可能性があります。こうした症状は自然に落ち着いていくことがほとんどですが、違和感が強い場合は早めに医療機関を受診してください。

さらに長期的な注意点としては「後発白内障」と呼ばれる、術後数年たってから濁りが再び生じるケースがあります。これは手術時に残った水晶体の膜が時間の経過とともに濁る現象で、視界が再びぼやけて見えてくるというものです。ただしこの場合はレーザー治療で数分の処置を行えば改善でき、再手術の必要はありません。

白内障手術で得た良好な視力を維持するためには、術後の過ごし方や注意点を理解し、正しいケアを行うことが重要です。また異常を感じた際は自己判断をせず、すぐに医師へ相談しましょう。

まとめ

白内障は加齢などによって水晶体が濁り、視界がかすむ病気です。見え方に違和感を覚えたら、まずは早めの受診が大切です。

初期では点眼薬で進行を抑えることもできますが、視力の低下が生活に支障を与えるようになると手術が必要になります。現在の白内障手術は安全性に配慮されており、日帰りで受けられるケースが多いです。

秋葉原白内障クリニックでも、片眼約10分での白内障手術を実施しています。術後の見え方について丁寧にカウンセリングを行うことを重視しており、患者さまのご希望に応じて、両眼同日手術にも対応しています。白内障の進行や治療に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

記事監修者について

眼科医 原田 拓二

医療法人社団廣洋会理事長

グループクリニックにて毎年2,000人を超える白内障患者の診察に従事。

また、年間700件以上のYAGレーザー治療(後発白内障)を行い、あらゆるタイプの白内障の術前・術後診療に精通する。